1954年,政府在石硖尾兴建首个徙置屋邨以安置大火灾民。且让我们追溯由当年至今日,香港公共房屋发展的历史。

1923年

政府委任房屋委员会 (Housing Commission) ,研究解决低下阶层市民的居住问题。委员会建议在香港主要地区以低廉价格批出土地予承建商兴建房屋,每幢两层高、每层800平方呎、可供30人居住,每区200至300间,每人每月房租7角。

1935年

房屋委员会研究房屋政策。为帮助无法负担巿值租金的巿民,委员会建议租金不应超出家庭收入的五分之一。委员会的工作受战事影响而流产。

1953年

志愿团体香港模范屋宇会兴建的首个廉租屋邨 —模范邨于北角落成。

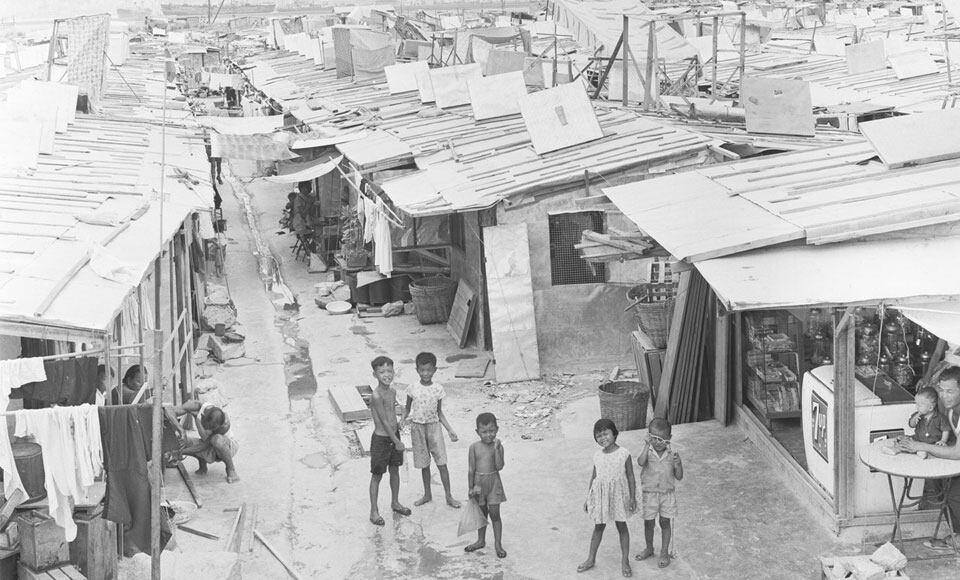

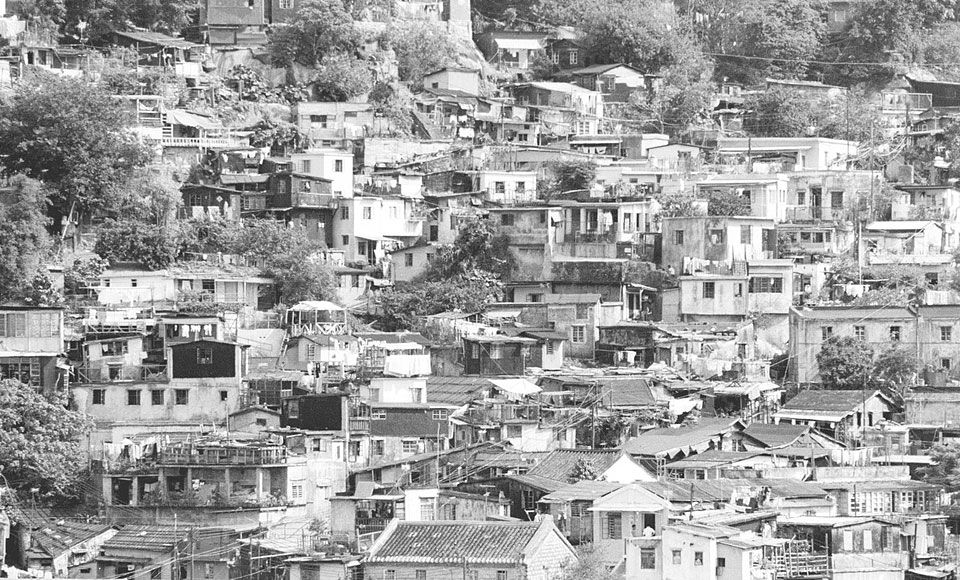

1953年

12月25日,石硖尾寮屋区发生大火,受灾而无家可归人数五万多。灾后,政府兴建徙置大厦安置灾民,并设立徙置事务专员一职。

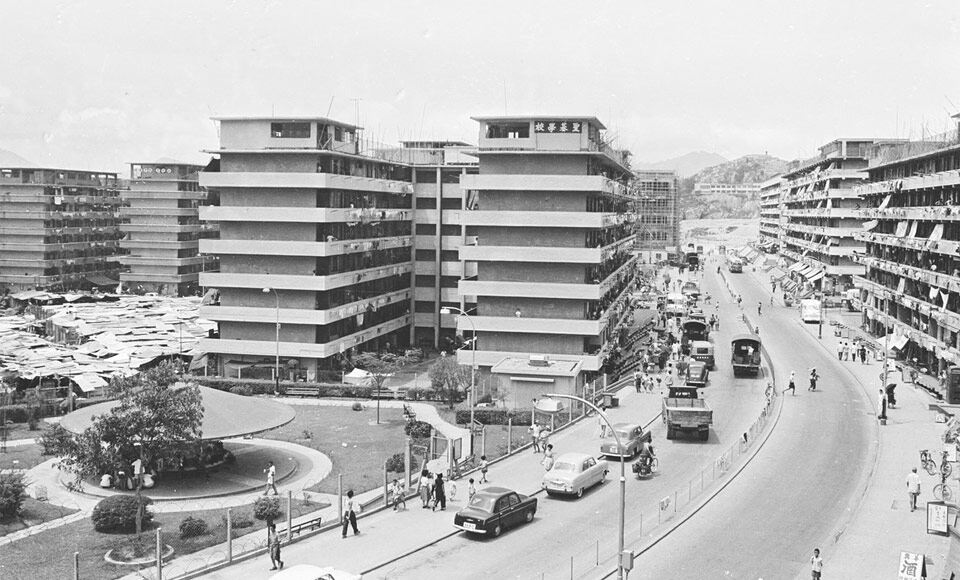

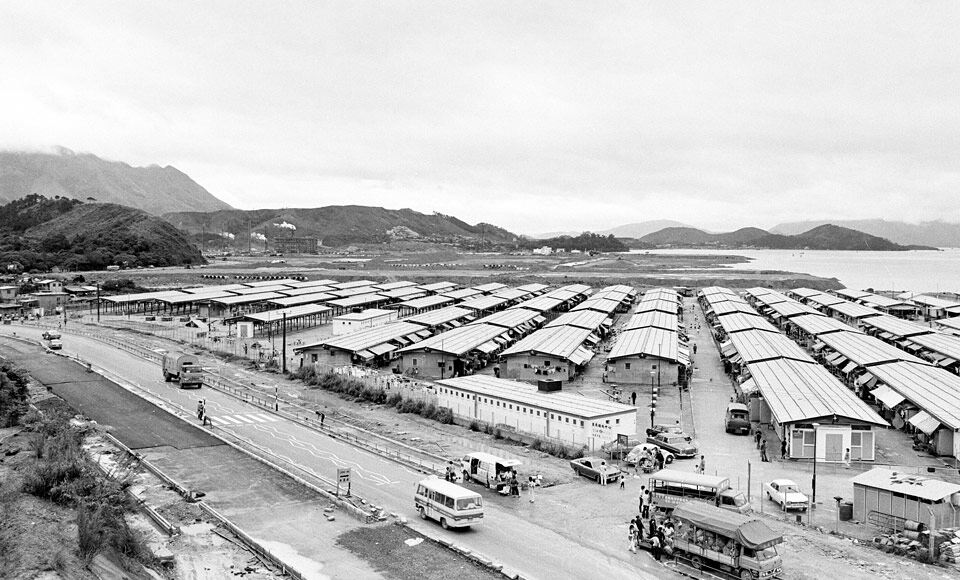

1954年

专责兴建及管理廉租屋的香港屋宇建设委员会(屋建会)成立。

1972年

政府宣布「十年建屋计划」,兴建廉租屋,每户设独立厨房和厕所,目标是在1973 至1982的十年内改善180万香港市民的居住环境。

2010年

政府宣布重新推出「居者有其屋计划」。

2012年

长远房屋策略督导委员会成立,全面检讨各阶层的住屋需要。

2014年年底

预售首批约2200个于 2016/17年度落成的新建居屋单位。